Yoga and Human Biology

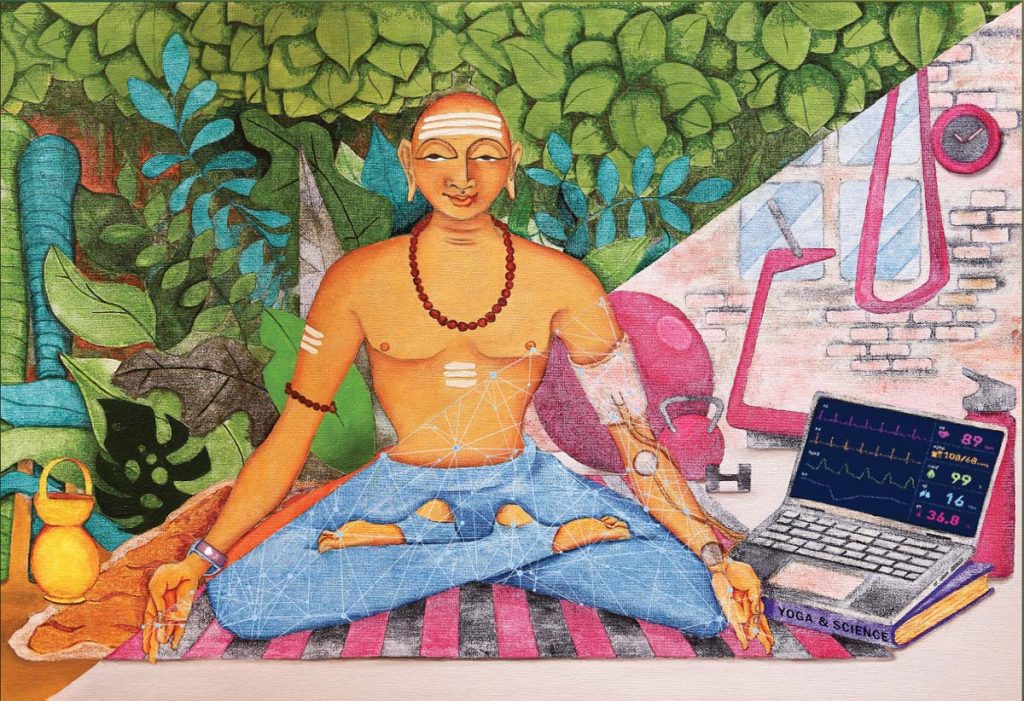

आज के समय में योगी दो स्थानों पर रहता है, एक बिल्कुल जंगल में और शहरी योगा क्लीनिकों में जो तकनीकी से लैस होती हैं। अब विज्ञान योग के मानव के शरीर क्रिया पर प्रभाव को मापने में सक्षम है, जैसे कि उसकी धड़कन, रक्तचाप, नाड़ी और मस्तिष्क तरंगों की निगरानी करने वाले कम्प्यूटर से सूचना प्राप्त होती है। बानी शेखों

आन्तरिक मार्ग की बाधाओं की एक दुर्लभ खोज, जैसा कि पतंजलि के यूग सूत्रों में बताया गया है

द्वारा एडी स्टर्न

योग का अभ्यास और योग का विज्ञान, अथवा योगभाषा या योगविद्या, योगा को बताने के दो परम्परागत तरीके हैं। योग एक अभ्यास है और एक विज्ञान है। जबकि आसन और प्रणायाम बहुत प्रचलित और वर्तमान में योग के अभ्यास की सबसे ज़्यादा दृश्य अभिव्यक्तियाँ हैं, योग के विज्ञान का एक गहन और प्राचीन इतिहास है, हालांकि लोगों के पैमाने पर अभी यह उतना अधिक लोकप्रिय नहीं है जितना कि आसन हैं। विज्ञान की पश्चिमी परिभाषा और संस्कृत शब्द विद्या, जिसका अर्थ है विज्ञान और ज्ञान दोनों,के बीच एक अन्तर करना होगा। जबकि विज्ञान की संस्कृत और पश्चिमी दोनों अनुवादों में ज्ञान, समझ, जाँच और परिमाणन शामिल है, पश्चिम विज्ञान को एक दृश्य परिघटना की जाँज के रूप में देखता है जिसे मापन और डेटा संग्रह के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, जबकि हिन्दू और योग विज्ञान किसी एक आन्तरिक अनुभव (प्रत्यक्ष) को डेटा संग्रह के वैध स्रोत के रूप में देखते हैं। आन्तरिक अनुभव वास्तव में ज्ञान का प्रथामिक स्रोत हैं, जबकि कोई चीज़ जिसे देखा, सुना या तर्क किया जाता है, वह द्वितीयक है (योग सूत्र, १.७)। साथ ही, ज्ञान का आन्तरिक स्रोत मापन योग्य नहीं हो सकता है, जो एक ऐसी चीज़ है जिसे पश्चिम विज्ञान नहीं मानता। किसी ऐसी चीज़ को मापना असम्भव है, जो परिभाषा से, मापने योग्य न हो। मैंने भारत में कई सालों तक अपने गुरुओं से सुना कि योग आन्तरिक उद्घाटन की प्रक्रिया है, साधक के चेनत जागृति में आत्म उद्घाटन। मुक्त, और यहाँ तक कि बुद्धि भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर से आपमें डाला जाये, बल्कि अन्दर से उद्घाटित होती है। इसलिए, डेटा संग्रह करते हुए और सूचनाएँ एकत्र करते हुए व्यस्त रहना, हालांकि बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए उपयोगी है, लेकिन आन्तरिक विकास के लिए उपयोगी नहीं है। यह विचार मुझे बेहतर भाग के लिए आन्तरिक अभ्यास पर दो दशकों तक केन्द्रित करने की ओर ले गया—जब तक कि पश्चिमी विज्ञान आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं देने लगा और मैंने उत्तर दिया। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉ. मार्शन हैगिंस, जो एक छात्र द्वारा मेरे पास भेजे गये थे, यह जानना चाहते थे कि क्या मैं उच्च रक्तचाप के इलाज़ पर केन्द्रित अध्ययन के लिए एक योग प्रोटोकॉल तैयार कर सकता हूँ। उनकी परिकल्पना यह थी कि आसनों और प्राणायाम के अभ्यास का वेगस तन्त्रिकाओं पर क्रिया के माध्यम से उच्च रक्तचाप को नीचे विनियमित करने वाला प्रभाव होता है। मेरी रुचि बढ़ गयी।

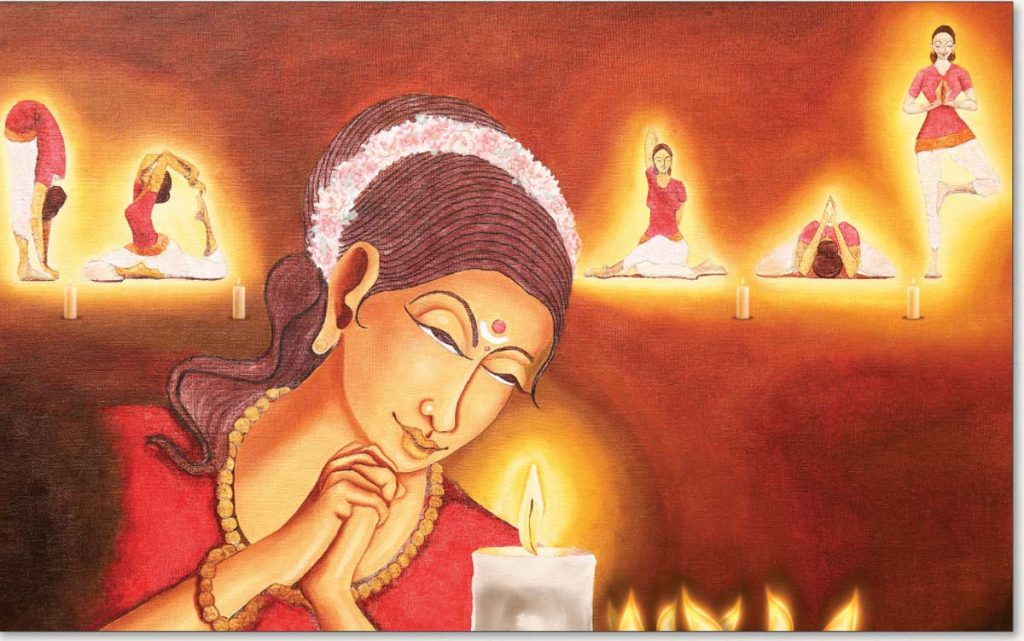

हालांकि योगा की ज़्यादा आम परिभाषाओं में इसके प्रसिद्ध आसन आते हैं, योग सूत्र आन्तरिक परिवर्तन और साधनाओं पर ज़ोर देते हैं। यहाँ एक महिला एक बत्ती की लौ पर बिना भटके ध्यान केन्द्रित करके, विधिपूर्वक अपने मस्तिष्क को केन्द्रित करने की कला, धारणा, में प्रशिक्षित कर रही है। बानी सेखों

योग के सिद्धान्त

स्वामी कुवालयानन्द (१८८३–१९६६) पहले भारतीय थे जिन्होंने दोनों सिद्धान्तों के मिलन बिन्दु को खोजने के प्रयास में योग का अध्ययन पश्चिमी वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया। यद्यपि दोनों अपने-आप में ही एक अलग शिक्षण धारा के रूप में अत्यधिक मूल्यवान हैं, उन्होंने महसूस किया कि वे एक बढ़ते हुए आधुनिक समाज में एक-दूसरे के सहायक हो सकते हैं। वह जानते थे कि पश्चिमी विज्ञान यह साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि योग काम करता है—योग पहले की काम करना साबित कर चुका है, क्योंकि इसका अभ्यास भारत में पहले ही कई सहस्राब्दियों से होता आया है। लेकिन योग के प्रभाव की जाँच करने के लिए पश्चिमी विज्ञान का प्रयोग करने से, इससे पार्श्व लाभ भी खोजे जा सकते हैं, और वह उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं जो इससे लाभान्वित होंगे और इसका अभ्यास करेंगे, भारत में भी और विदेश में भी। उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है, “ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक संस्कृति में योग के अभ्यास के माध्यम से इसकी प्राप्ति में अटूट विश्वास से लैस हैं, उन्हें अपनी प्रगति के लिए इनकी वैज्ञानिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे जो किसी कारण के आधार पर अपना पक्ष लेते हैं, यदि उन्हें इसे लेने के लिए प्रेरित किया जाये, वे योग की वैज्ञानिक व्याख्या से कम पर सन्तुष्ट नहीं होंगे।” (मनो-शरीर क्रिया विज्ञान, आध्यात्मिक और भौतिक संस्कृत, आदि, और चिकित्सा शास्त्र में उनका अनुप्रयोग, कुवालयानन्द एस., योग मीमांसा १:७९-८०, १९२४.)

कोई स्थिति को ऐसा बना सकता है कि उसमें से बहुत सी चीज़ों को हम एक वैज्ञानिक सोच द्वारा तार्किक बनाये जाने के रूप में सोच सकते हैं और फ़िर परिणामस्वरूप दोहराने योग्य और निर्भर निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए शोध, प्रयोग, जाँच और अधिक तर्कों का प्रयोग किया जा सकता है। ये निष्कर्ष प्रायः और अधिक आविष्कारों की ओर ले जाते हैं जो किसी ध्यान दिये जाने वाले किसी क्षेत्र को और विस्तारित कर देती हैं। योगविद्या का तन्त्र इसी पथ का अनुपालन करता है, जब वह योग का संवाद स्थापित करता है जो अभी हजारों वर्षों से हो रहा है। आज योग को पढ़ाते समय जो बताया जाता है उसमें से बहुत कुछ भगवान पतंजलि की रचनाओं से है जो योग सूत्र (४०० ई) के लेखक थे जो अद्वितीय सूक्तियों का संग्रह है जो योग के सार को समझाती हैं। पहले कुछ सूत्रों में, पतंजलि इसे बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि योग हमें सीमित आत्म-जागृति की अवस्था से दूर ले जाने के लिए मस्तिष्क की असंगत क्रियाओं को शान्त करने और समाप्त करने का अभ्यास है। योग असम्बन्ध चिन्तन को समाप्त करने की प्रक्रिया है ताकि मस्तिष्क को ध्यान की एक वस्तु की तरफ़ केन्द्रित किया जा सके, और बीज रूप में उन प्रभावों को कम करने और हटाने की प्रक्रिया है जिनसे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। ये प्रभाव संस्कार कहे जाते हैं—अर्थात् अचेतन मस्तिष्क में स्मृतियाँ और सूक्ष्म प्रभाव। जब ये दोनों प्रक्रियाएँ—केन्द्रित जागृति और प्रभावों को हटाने की—अपने चरम पर पहुँचती है, हमारी जागृति विचारों और अनुभवों, भावनाओं, स्मृतियों और पहचान को बदलने की असंख्य सूक्ष्मताओं से पहचानने की जगह पर वापस अपने स्व-आत्म की परम जागृति की मूल पहचान पर जाती है, और फ़िर अपने मूल, पुराने स्वतन्त्रता में स्थिर हो जाती है। इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया रणनीतिक है और इसका वर्णन चरण-दर-चरण प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। उस प्रक्रिया का पालन करना योगाभ्यास के प्रयास में लगना है जो कि निर्देशों, अनुशासन पर आधारित है जिसका वर्णन योगविद्या में किया जाता है। विचित्र रूप में, हम आज योग के क्षेत्र में इस गहन समझ का बहुत थोड़ा देखते हैं। भारत और पश्चिम में आसन और प्राणायाम सबसे दृश्य और प्रसिद्ध अभ्यास हैं। आजकल जब लोग योग शब्द कहते हैं तो वे योग के आसनों की बात कर रहे हैं और दोनों को बराबर रख रहे हैं। दूसरी तरफ़, हम कह सकते हैं कि बस आसन कर लेना वास्तव में योग अभ्यास—या आंशिक तौर पर भी कतई नहीं है। श्री कृष्णमाचार्य इससे सहमत हुए जब उन्होंने कहा कि योग का अभ्यास तब शुरु होता है जब हम महसूस करते हैं कि हम कष्ट सह रहे हैं, और न केवल कष्ट को मिटाने के लिए, बल्कि इसके स्रोत को समझने और पहचान करने के लिए भी सक्रिय क़दम उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति आसन और प्राणायाम कर सकता है, उन्होने बताया, लेकिन वे अभ्यास योग तभी बनते हैं जब उनका कष्ट को मिटाने के सचेत उद्देश्य से किया जाता है।

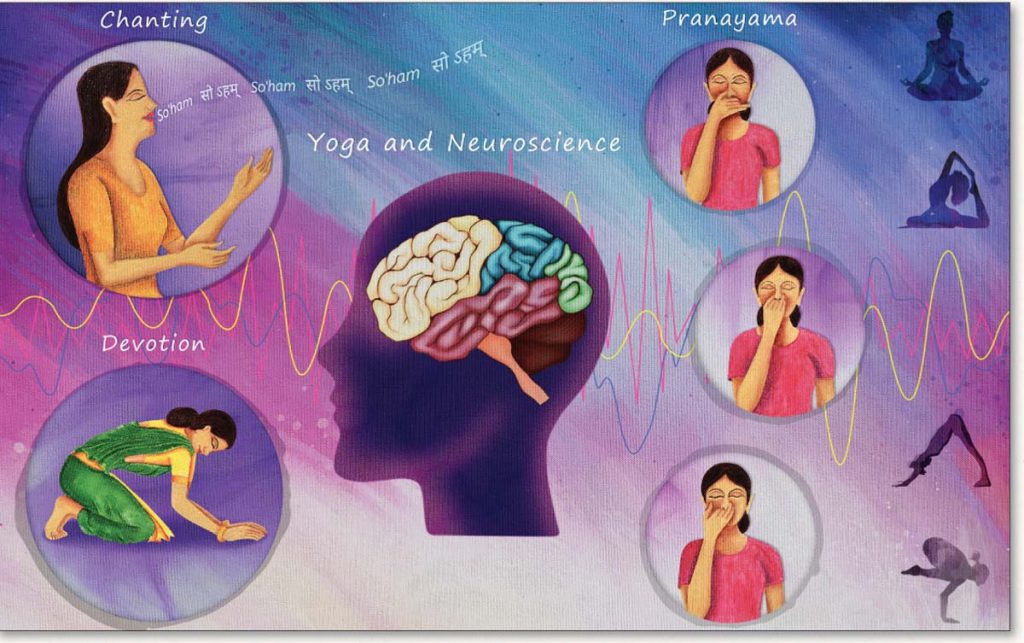

दो हज़ार साल पहले ऋषि पतंजलि ने चिन्तन और भावनाओं का मानव मस्तिष्क और तन्त्रिका तन्त्र पर प्रभाव की तन्त्रिका विज्ञान की खोजों का सभी स्तरों पर पूर्वानुमान लगाया था। यहाँ हठ योग जप, श्वास के अभ्यास और भक्ति की क्रियाओँ के पीछे आता है। बानी शेखों

क्रिया योग

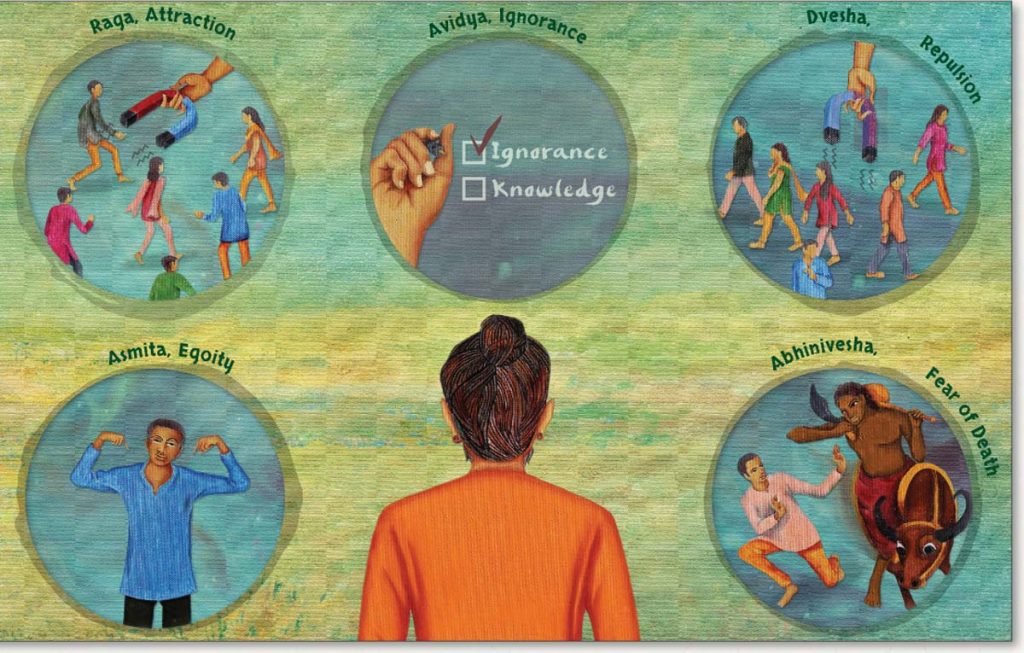

पतंजलि ने उन चीज़ों को क्लेश याबाधा कहा है, जिनके कारण हमें कष्ट उठाना पड़ता है। उन्होंने इनमें से पाँच नाम बताये हैं। पहला, अविद्या, यह है कि हम पूरी तरह नहीं जानते कि हम कौन हैं। अविद्या को प्रायः अज्ञान के रूप में अनूदित कर दिया जाता है। अज्ञान का तात्पर्य उससे है, जब हम बहुत से विषयों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वास्तव में हम कौन हैं। यह ज्ञान की अपूर्णता है जिससे चार अन्य क्लेश उत्पन्न होते हैं: हम क्या हैं (अस्मिता); हमारी पसन्द और नापसन्द (राग और द्वेष); और जीवन से लगाव (अभिनिवेष) के बारे में ग़लत जानकारी।

कई वर्ष पहले मैं कारण के प्रश्न को लेकर उलझ गया, यदि योग अविद्या और क्लेश को दूर करने के लिए है, तो क्या हमें भौतिक चीज़ों जैसे आसन और प्राणायाम की आवश्यकता है? क्लेश मूलतः मानसिक ग़लत अनुभूतियाँ होती हैं। कोई शारीरिक अभ्यास कैसे मस्तिष्क के स्तर की किसी चीज़ में परिवर्तन कर सकता है? सीधे मस्तिष्क पर काम क्यों न करें? बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि सीधे मस्तिष्क से कार्य करना बहुत कठिन है—अर्थात् नियनत्रित करना कठिन है—क्योंकि जब हम अपने मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं तो हम इसे विचारों से निर्मित मानते हैं, और चिन्तन प्रायः नियन्त्रण से बाहर चला जाता है। हम चिन्तन करते हैं, बाध्य होते हैं, ऐसे दृश्यों की कल्पना करते हैं जो कभी नहीं हो सकते; और हर बार जब हम ऐसे विचारों में जाते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि वे वास्तविक हैं। किसी ऐसी चीज़ को वास्तविक मानना जो वास्तविक न हो मिथ्या धारणा कहलाता है, और मिथ्या धारणा बहुत घनिष्ठ रूप से इस कारण से जुड़ी होती है कि हमें क्यों नहीं पता है कि हम पूर्णता में और वास्तव में कौन हैं।

योग सूत्रो में, विचार मस्तिष्क नहीं हैं, विचार वे क्रियाएँ हैं जो चित्त के उदासीन क्षेत्र में होती हैं। वे क्रियाएँ हैं विचार, भावनाएँ, संवेदना, सूचना और स्मृति। उन्हें वृत्तियाँ कहते हैं, जो हमारी पहचान का आधार बनाती हैं, लेकिन जैसा कि प्रायः प्रयोग होने वाली सादृश्यता बताती है, वे केवल सागर की सतह पर उठने वाली लहरें हैं, न कि सागर की गहराई या पूरा सागर। सागर स्वयं को जिन तरीक़ों से व्यक्त करता है, वे हैं धाराएँ, लहरें और तरंगें; एक विधि है जिससे चित्त का क्षेत्र स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वह है लहरों और तरंगों के माध्यम से जो हमारी शरीर और तन्त्रिका तन्त्र के रूप का निर्माण करती हैं। इसलिए, सबसे पहले अपने शरीर के साथ कार्य करना, और उन चीज़ों के साथ काम करना जिससे हमारा शरीर संचालित होता है, तरंगों को शान्त कराना है, जिससे हम सागर की गहराई का अनुभव कर सकें, अर्थात्, जीवन के स्रोत का।

पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम भाग के अध्याय दो में, हमें बाहर सूक्तियों का एक चयन मिलता है जिसमें क्रिया योग की बात की गयी है, योग की क्रियाएँ जो हमारे मस्तिष्क की बाधाओं या पीड़ा को स्थूल या सूक्ष्म बनाती है (जिन कारणों से हम कष्ट सहन करते हैं) और हमें समाधि के आन्तरिक प्रकाश के लिए तैयार करती हैं। क्रिया का अर्थ है कार्रवाई, और क्रियाएँ योग की वह अप्रत्यक्ष कार्रवाईयाँ हैं जो उपरोक्ट परिणाम को पूर्ण करती हैं। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि समाधि की प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसका वर्णन अध्याय एक में किया गया है, एक ऐसे मस्तिष्क को सम्बोधित है जो एक एक-बिन्दु पर ध्यान लगाने पर केन्द्रित है। लेकिन हम में से अन्य के बारे क्या जो मस्तिष्क की अर्द्ध-विचलित अवस्थाओं में हैं? वे जो कुछ समय के लिए ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन फिर अपने मस्तिष्क को विचलन की विभिन्न अवस्थाओं में घूमता हुआ पाते हैं। यौगिक चिन्तन के और गहन अवस्थाओं की ओर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्रियाएँ कर सकते हैं। पतंजलि इनमें से तीन का वर्णन करते हैं:

तपस: भौतिक शरीर से सम्बन्धित रखने वाले अभ्यास, जैसे आसन, प्राणायाम और यमों के बन्धन।

स्वाध्याय: मन्त्रों को दुहराना, पवित्र ग्रन्थों का पाठ और आत्म-मूल्यांकन।

ईश्वर प्राणिधन: ईश्वर या दैवत्व की किसी भी अवधारणा को समर्पण करना।

इन अभ्यासों का सुझाव पतंजलि द्वारा क्लेशों, बाधाओं को दूर करने के लिए दिया जाता है, जो कि इतनी महत्वपूर्ण हैं कि गहन चर्चा की माँग करती हैं।

पाँच क्लेश

क्लेश के सम्बन्ध में उद्धरण

“सभी जीवों के मस्तिष्क में एक अजीब लेकिन हमेशा रहने वाली अवस्था है सदैव जीवित रहने की इच्छा। यहाँ तक कि वे भी जिनके सम्मुख मृत्यु उपस्थिति है, वे भी यह अतार्किक इच्छा रखते हैं। यह हम सभी में आत्म-संरक्षण की प्रवृत्ति को प्रेरित करता है।”

श्री टीकेवी देसिकचर,

पतंजलि के योग सूत्रों पर चिन्तन

“समाधि और क्लेश को कम करने का साधन क्रिया-योग है, अर्थात्, तपस्या के माध्यम से शरीर और इन्द्रियों की शान्ति, स्वाध्याय के माध्यम से अनुभव की पूर्ववृत्ति, और ईश्वर प्राणिधन के माध्यम से मन की शान्ति।”

स्वामी हरिहरानन्द,

पतंजलि का योग दर्शन

“योग सूत्र, १:२४ में, पतंजलि कहते हैं: “ईश्वर का [पाँच] क्लेशों (कष्ट), कर्म (क्रिया), विपक (आदत) और आशय (इच्छा) से अछूता होता है। चूँकि ईश्वर रचना से जुड़ी हुई इन आठ अपूर्णताओं से मुक्त होता है, वह योगी जो ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहते है, उससे सबसे पहले आध्यात्मिक विजय की इन बाधाओं की चेतना से मुक्त होना पड़ता है।”

परमहंस योगानन्द,

ईश्वर का अर्जुन से संवाद, भगवद्गीता

अविद्या, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, एक अपूर्ण ज्ञान है कि हम कौन हैं। यदि विद्या का अर्थ जानना है, तो अविद्या का अर्थ न जानना है। विद्या ज्ञान है, और अ उपसर्ग, इस स्थिति में इसके विपरीत का सूचक है। यदि विद्या का अर्थ जानना है, तो अविद्या न जानना, मिथ्याधारणा या मिथ्या-अनुभूति है। यह पूर्ण अज्ञान नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमें और चीज़ों की जानकारी हो सकती है, लेकिन हम अपनी सही प्रकृति को नहीं जानते। अविद्या अन्य सभी क्लेशो का आधार है। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि असल में केवल एक ही क्लेश है, अविद्या, क्योंकि अन्य चार अविद्या के अन्दर ही स्थित हैं, जो कि अविद्या से मुक्त रूप से आस्तित्वमान नहीं होते हैं।

अस्मिता किसी पहचान की ग़लत करना और कथानक का निर्माण है जो तब होता है जब हम वास्तव में नहीं जानते कि हम कौन हैं। अस्मि का अर्थ है “मैं,” और ता का अर्थ है “-सत्ता” अथवा “किसी चीज़ का गुण।” अस्मिता निर्मित स्व की सीमित पहचान है। जब हमारे पास इसका अपूर्ण चित्र होता है कि हम कौन हैं, तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी परिधिगत पहचानों, कहानियों और झूठे कथानकों से करते हैं कि हम अपनी जीवन लागू करने, बचाव करने और ठोस करने में बिता देते हैं। यह कथानक अपना निर्माण पसन्द और नापसन्द के आधार पर करता है।

राग और द्वेष, पसन्द और नापसन्द से हमारे जुड़ाव हैं, वे चीज़ें जिनसे हम आकर्षित होते हैं या खिंचते हैं (राग) और वे चीज़ें जिनसे हम प्रतिकर्षित होते हैं (द्वेष)। वे दोनों जुड़ाव हैं। हम उन चीज़ों से जुड़ते हैं जिन्हें हम श्रेष्ठतर पाते हैं, और और उनसे जुड़े नहीं रहते जिन्हें हम निम्नतर या अप्रिय पाते हैं। उन चीज़ों से जुड़ाव जिन्हें हम पसन्द नहीं करते प्रायः उनसे अधिक कष्टदायी होता है जिन्हें हम पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिए, यह हम किसी एक किसी एक खेल टीम के प्रशंसक हैं, तो हम स्वयं को लीग में अन्य सभी टीमों के विरुद्ध स्थापित कर सकते हैं। किसी एक टीम से जुड़ाव हमें बीस के विरुद्ध बना देता है।

अभिनिवेश जीवन से चिपके रहने और मृत्यु से भय का नाम है जो तब उत्पन्न होता है, जब केवल हमारी कहानी, इच्छाएँ और द्वेष से ही परिचित होते हैं। जब हम उसको वास्तविकता समझते हैं, हम डरते हैं कि उनके बिना हमारा अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार, जीवन से चिपके रहना, हमारे द्वारा निर्मित कथानकों से चिपके रहना, राग और द्वेष से चिपके रहना। जैविक स्तर पर, जीवन गतिमान रहता है। जन्म देने की प्रेरणा, उदाहरण के लिए, प्रकृति का इसकी गति पर तेज़ पकड़ का उदाहरण है। चूंकि यह ऐसा आवेग है जो सभी रचनाओं में अन्तर्निहित होता है, यह सभी जीवों में प्राकृतिक रूप में प्रवाहित होता रहता है, यहाँ तक कि, जैसा पतंजलि कहते हैं, बुद्धिमान लोगों में भी। क्रियायोग के अभ्यास के माध्यम से, जैसा हमें बताया जाता है, हमारे ऊपर इनकी पकड़ कमज़ोर होगी। क्लेश हमारी आन्तरिक जागृति के प्रकाश के ऊपर एक आवरण की तहर है। जब यह आवरण पतला हो जाता है, जागृति का प्रकाश इस आवरण, इस परदे से होकर और अधिक चमता है, और यह भीतर से हमें समाधि के प्रकाश की ओर खींचता है। लेकिन प्रश्न है, कैसे? एक शीर्षासन से, प्रणायाम में साँस को रोकने से, मन्त्रों को सरल तरीके से दुहराने से कैसे मेरा मृत्यु का भय कम हो जायेगा? ये अभ्यास कैसे मेरी क्षणभंगुर इच्छाओं पर आधारित जीवन के बारे में मेरे झूठे कथानक को बदल देंगे। ये मेरी कहानियों के वे सभी चिन्ह कैसे मिटा देंगे जिससे केवल वह कहानी बचे जो किसी कहानी की न हो, शुद्ध अन्तःकरण की कहानी?

एक योगी ध्यान में बैठा हुआ है। उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उच्च जागृति की पाँच बाधाओं को पार करना है। बायें से दायें की ओर, वह इनका सामना करता है: अस्मिता (अहंकार), राग (आकर्षण), अविद्या (अज्ञान), द्वेष (प्रतिकर्षण), और अभिनिवेश (मृत्यु का भय)। बानी शेखों

योग और मस्तिष्क की क्रियाएँ

मैं कल्पना करता हूँ कि काश मै काश मैं पश्चिमी तन्त्रिका विज्ञान में ऐसे सूत्रों की तलाश कर पाता कि कैसे, सीधे तन्त्रिका तन्त्र पर कार्य करने से, हम समाधि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे अपने स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र के अपने अध्ययन के दौरान—और विशेष तौर पर समस्थिति में (शरीर की स्वयं को सन्तुलन में पुनर्स्थापित करने की जन्मजान क्षमता) महसूस होता रहा है —वे सचेत अभ्यास जिन्होंने स्वायत्त, शारीरिक प्रक्रियाओं का प्रतिरोध किया, वे यह खोज करने का आरम्भ बिन्दु थी कि कैसे हम विश्व के प्रति स्वाभाविक, अचेत प्रतिक्रियाओं पर विजय पा सकते हैं और विस्तारित जागृति की गहन अवस्था में जा सकते हैं। तन्त्रिका तन्त्र की मूल क्रियाओं का वर्णन पश्चिमी वैज्ञानिकों और योगियों द्वारा बहुत समान रूप में किया गया है। यौगिक अवधारणा में प्राण कही जाने वाले चीज़ का प्रयोग हुआ है जिसका सन्दर्भ के आधार पर कई अर्थ होता है। प्राण का अर्थ है, “जो चीज़ों के गति करने का कारण बनता है।” यह स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में अस्तित्वमान होता है। स्थूल रूप में, प्राण ब्रह्माण्ड में क्रम का निर्माण करता है और उसको बनाये रखता है। शरीर के सूक्ष्म स्तर पर यह ऐसी क्रियाओं को करता है जो शरीर को गतिमान बनाये रखती हैं और और उस विश्व के साथ सहजीवी सम्बन्ध बनाये रखती हैं जिसमें यह रहता है (जैसे कि श्वसन और तापमान में परिवर्तन)। प्राण इसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, हालांकि यह फिर भी एक चीज़ नहीं रहता। पाँच प्रमुख अभिव्यक्तियाँ हैं: प्राण (पोषण का आगमन), अपन (अपशिष्ट का निर्गमन), समन (मिश्रण), व्यन (वितरण), और उदन (बाह्य अभिव्यक्ति)।

ये पाँच प्रक्रियाएँ आन्तरिक और बाह्य वातावरण के साथ हमारी प्रत्येक अन्तर्क्रिया में शामिल होती हैं। श्वसन के सम्बन्ध में: प्राण हमारा श्वास का अन्दर लेना है; अपन बाहर निकालना है; वायुकोशों के स्तर पर गैस का परिवर्तन समन है; शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का वितरण व्यन है; और बोलना, हिचकी लेना, खाँसना, उच्छ्वास और जम्हाई लेना उदन है। भोजन के सम्बन्ध में: प्राण भोजन का अन्दर जाना है; बाहर निकलने वाला अपशिष्ट अपन है; पाचन समन है; पोषण तत्वों का वितरण व्यन है; उदन उन क्रियाओं को बताता है जो हम बाह्य विश्व में अपने पोषित होने के कारण कर पाते हैं। ये पाँच प्रक्रियाएँ बताती है कि कैसे जिस विश्व में हम रहते हैं वह हमें जीवित रखता है, यह हमारी विश्व के हमारी विस्तारित, भौतिक शरीर के रूप में देखने की एक अन्य विधि है। योग का वर्णन योग के ग्रन्थों में विस्तार के सन्दर्भ में अलग-अलग है, लेकिन यह व्याख्या हर जगह एक समान है कि प्राण हमें शक्ति प्रदान करता है। जब प्राण शरीर को छोड़ता है, हमारा जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, समाप्त हो जाता है।

मस्तिष्क ऊतक, अभिनिवेश

पश्चिमी विज्ञान के अनुसार, वह क्रियाविधि जो हमारे शरीर की इन्ही शारीरिक क्रियाओं को नियन्त्रित करती है, वह तन्त्रिका तन्त्र है। मस्तिष्क ऊतक में वह चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक साथ उत्तरजीवी क्रियाएँ कहकर सम्बोधित करते हैं, वह चीज़ें जो हमारा शरीर अपने-आप करता है, इसलिए जीवित रहने के लिए उनको करते समय हमें उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। इन अपने-आप होने वाली, या स्वायत्त क्रियाओं में श्वसन, हृदय गति, पाचन, निरसन, निद्रा, लैंगिक पुनरुत्पादन का नियन्त्रण और शरीर के तापमान और रक्त के पीएच का नियमन शामिल है। यदि हम इनमें से किसी भी चीज़ को सचेत तौर पर करने के बारे में सोचें, तो हम जीवित नहीं रह पायेंगे। यदि हम श्वसन करने या अपने हृदय को धड़काने के बारे में सोचें तो हम खा नहीं पायेंगे, और निश्चित रूप से सो नहीं पायेंगे अगर हमें सोने के बारे में सोचना पड़े—इसके बारे में सोचना ही हमें जगाये रखेगा! ऐसा कहा जा सकता है कि मस्तिष्क कोशिका और हमारी उत्तरजीवी क्रियाओं का पूरा कार्य हमें जीवन से जुड़े रहने सहायता करना है, बहुत शाब्दिक अर्थों में। इस प्रकार, एक स्तर पर अभिनिवेश, जीवन से चिपके रहना, मस्तिष्क कोशिका का सबसे पहला कार्य है। हालांकि योग सूत्रों में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत से चिन्ह हैं जो विभिन्न तरीकों से तन्त्रिका तन्त्र क्रियाओं के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए, सूत्र १.३० कमजोरी, आलस्य, कामुक मनःस्थिति और और अभ्यास में निरन्तरता में असफलता को शान्त चित्त में बाधा बताता है। सूत्र १-३१ कहता है कि ये बाधाएँ स्वयं को हाथ-पैरों के काँपने, श्वसन में बाधा (दोनों तन्त्रिका तन्त्र द्वारा नियन्त्रित होती हैं), और चिन्ता के रूप में प्रकट करती हैं, यह भी महसूस किये गये वातावरण के प्रति तन्त्रिका तन्त्र की एक सहानुभूतिक प्रतिक्रिया है। शरीर मानसिक और भावनात्मक आवेगों का प्राप्ति के छोर का अंग है; अर्थात्, मस्तिष्क में जो कुछ होता है, वह शरीर में होता है। इसलिए, यह उसका अनुसरण शरीर के संयम, शान्ति का अभ्यास करके करता है और ऊपर की ओर, मस्तिष्क सूक्ष्म ग्रहण करने वाले अंग को चुनौती देता है और साथ ही इससे द्वारा प्रक्रमित करने वाली सभी चीज़ें (हमारे विचारों सहित) प्रभावित और स्थिरिकृत होंगी।

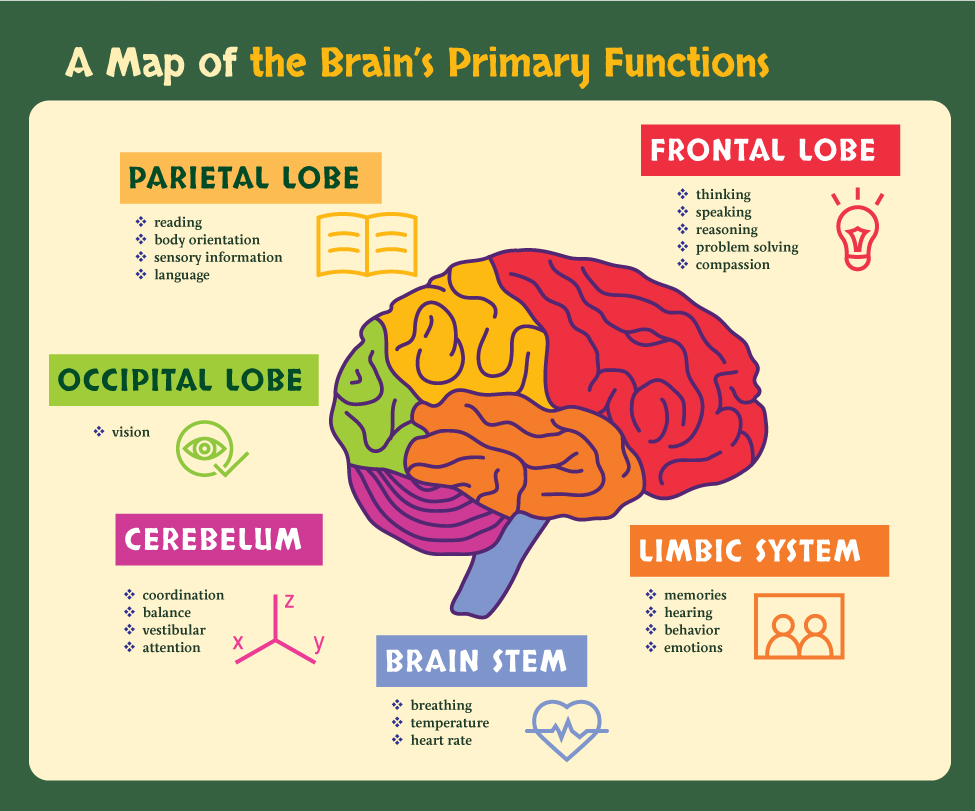

हालांकि मस्तिष्क सूचनाओं को प्रक्रमित करता है और यह हमारे जीवन का केन्द्रीय नियन्त्रण क्रियाविधि है, लेकिन यह हमारे आस्तित्व का या हमारे होने का कारण नहीं है। जब वैज्ञानिक मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि “हमारी क्रियात्मक गतिविधियों के लिए प्रमस्तिष्क प्रांतस्था उत्तरदायी है”, तो उनका कहना यह होता है कि निर्णय करना, भाषा, लम्बी-अवधि की योजना, सहानुभूति और अन्य उच्च स्तरीय क्रियाएँ मस्तिष्क के इस क्षेत्र द्वारा प्रक्रमित और संगठित की जाती हैं। हमें नहीं पता जीवित रहने, जीने का आवेग कहाँ से आता है, लेकिन फ़िर भी, अरबों साल पहले, एकल-कोशिकीय जीवों में ख़तरे से दूर और सुरक्षा की ओर जाने का आवेग मौजूद था। वह आवेग हमारे भीतर हमारे मस्तिष्क ऊतक में मौजूद है और लगभग ३६ करोड़ वर्ष पुराना है। हमारे वर्तमान मस्तिष्क के संरचना के अन्य ढाँचे बाद में विकसित हुए, जैसे लिम्बिक प्रणाली और प्रमस्तिष्क प्रातंस्था। यदि मस्तिष्क ऊतक का उद्देश्य जीवन की क्रियाओं को बनाये रखना है, शाब्दिक अर्थ में जीवन से चिपके रहना है, तो हम सैद्धान्तिक रूप से मस्तिष्क में प्रतिनिधित्व पाने वाले अन्य क्लेशों को कहाँ देख सकते हैं?

लेखक हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं और अन्तर्दृष्टि को योग सूत्रों को किस प्रकार जोड़ते हैं। यह एक असामान्य और अन्तर्दृष्टिपूर्ण व्याख्या है। Shutterstock

लिम्बिक प्रणाली, राग और द्वेष

लिम्बिक प्रणाली मस्तिष्क के मध्य भाग में होती है। यह उन केन्द्रों से मिलकर बनी होती है जो हमारे भय, भावनाओं और स्मृतियों को प्रक्रमित करते हैं। राग और द्वेष, हमारी पसन्द और नापसन्द, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यह सीखी भी जाती हैं और स्वाभाविक भी होती हैं। पर्यावरण के संसर्ग और और ऐसी आदतों के निर्माण जो हमारे माता-पिता और हमारी शिक्षा हमें दिखाते हैं, हम ऐसी आदती प्रवृत्तियाँ विकसित कर लेते हैं जो हमें कुछ चीज़ों की ओर खींचती हैं और कुछ से दूर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करिये कि एक दिन एक बच्चे के रूप में आपको एक मनोरंजन पार्क में ले जाते हैं और आपके लिए एक आइस क्रीम खरीदते हैं। यह आपके द्वारा चखी गयी सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप पहली बार खाते हैं, आपके माता-पिता भटक जाते हैं और आप खो जाते हैं। आइस क्रीम का स्वाद और खो जाने का भय आपस में जुड़ जाते हैं, और किसी न किसी प्रकार उस सदमे के ज़रिये, आइस क्रीम के उस विशेष फ्लेवर का स्वाद आपको हमेशा मनोरंजन पार्क में खो जाने की याद दिलाता है, जब आप पाँच साल के थे। हालांकि कुछ आकर्षण और प्रतिकर्षणों को हम अनुभवों और अनावृत होने पर सीखते हैं, कुछ अन्य को हम किसी रूप में लेकर पैदा होते हैं, और हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आते हैं।

रोचक बात है कि मस्तिष्क का आनन्द का केन्द्र, भय का केन्द्र और स्मृति का केन्द्र, सभी एक-दूसरे के निकट होते हैं। इस पर वर्तमान वैज्ञानिक शोध बहुत अधिक जटिल और आकर्षित करने वाले हैं। तन्त्रिका तन्त्र वैज्ञानिकों केंट बेरिज और मार्टिन क्रिंगेलबैच के जाँच की कि “पसन्द” और “विरक्ति” को मस्तिष्क में कहाँ प्रक्रमित किया जाता है और उन्होंने अपनी खोजों को २०१५ में न्यूरॉन जर्नल में प्रकाशित किया। उन्होंने चर्चा की कि कैसे मस्तिष्क के भाग जो प्रतिफल को पसंद करने, चाहने, संवेदनात्मक आनन्द, बाह्य उत्तेजनाओं के सम्बन्ध में विरक्ति और भय से जुड़े हुए हैं, उच्च-स्तरीय मस्तिष्क संरचनाओं जैसे सीखने से कैसे अन्तर्क्रिया करते हैं, ताकि हम सक्रिय रूप से आनन्दपूर्ण पारितोषिक की तरफ़ जा सकें और उन चीज़ों से दूर जा सकें जो हममें विरक्ति प्रदान करती हैं या जिससे हम प्रतिकर्षित होते हैं। रोचक है कि तन्त्रिका परिपथ का प्रमस्तिष्क प्रातंस्था के साथ यह आच्छादन संवेदनात्मक आनन्द से परे उच्च-स्तरीय आनन्द से जुड़ा हुआ है। “पसन्द” की अवधारणा लिम्बिक प्रणाली के साथ जुड़ी होती है, और इसका वर्णन अस्तित्व की अनुकूली प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। हमारी पसन्द और नापसन्द, इस तन्त्रिका-वैज्ञानिक स्तर पर भी, हमारी अस्तित्व अथवा जीने की हमारी इच्छा की सेवा करती है। अभिनिवेश का अर्थ राग और द्वेष का समर्थन है।

प्रमस्तिष्क प्रातंस्था, अस्मिता और अविद्या

वह हमें अस्मिता और अविद्या के साथ छोड़ देती है। मस्तिष्क का कॉर्टिकल क्षेत्र सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है। यह कार्यकारी क्रियाओं से सम्बन्धी सूचनाओं को प्रक्रमित करता है: भाषा, तर्कशक्ति, रणनीतिक योजना, समाजोन्मुख योजना निर्माण और अनुकम्पा की अनुभूति, तदनुभित और दार्शनिक चिन्तन और अन्य क्रियाएँ। मस्तिष्क के इसी क्षेत्र के कारण हम दार्शनिक गूढ़ रहस्यों पर चिन्तन कर पाते हैं जैसे कि भाग्य और मुक्त इच्छा के बीच अन्तर, ईश्वर के अस्तित्व, विश्व में हमारी सचेत और अचेत क्रियाओं की प्रकृति और अन्य अनगिनत रहस्य जिनपर दार्शनिक, योगी और साधक हजारों साल से बने हुए हैं। प्रमस्तिष्क प्रतंस्था जागृति की सचेत अवस्था, साथ ही जागृति की निर्देशित अवस्था से सम्बन्धित है, हालांकि मस्तिष्क ऊतक के अधिकांश कार्य अचेत और अपने-आप होते हैं। अपनी चेतना को सचेतन निर्देशित करने की क्षमता, जो कि हमारे द्वारा योग करते समय जो होता है, उसका मूल वर्णन है; प्रमस्तिष्क प्रातंस्था का कार्य है।

वैज्ञानिकों क्रिस्टोफ़र कोच और फ्रांसिस क्रिक ने चेतना के तंत्रिका के सहसम्बन्धों, और परिणामस्वरूप सचेतन प्रयासों को चिन्हित करने का प्रयास किया है। उन्हें सुझाया है कि यह ये सहसम्बन्ध कॉर्टेक्स के पश्च भाग में होते हैं, और कि सचेत अनुभवों ने कुछ हद तक कॉर्टेक्स के अग्र भागों में अनुभव करने वालों को उस अनुभव का “स्वामी” बनाने में सहायता की है। इस प्रकार, एक कहानी का निर्माण स्वामित्व और पहचान से होता है। यह अस्मिता, या अहम्-वाद, वह कथानक है जिसे हम तब निर्मित करते हैं जब हम अपने अनुभव को हमारे साथ होने के रूप में चिन्हित करते हैं। यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो शान्तचित्त रहने पर, जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है, दिवास्वप्न, चिन्तन और, डॉ. इवा स्वोबोदा द्वारा प्रस्तुत साहित्य के अनुसार, जब हम प्रासंगिक और आत्मकथात्मक सूचनाओं, आत्म-प्रतिबिम्बन और शाब्दिक प्रक्रियाओं को चालू करते हैं, तब सक्रिय होता है। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया निर्मित अहम-वाद, जिसे अस्मिता कहते हैं, में अन्तर्निहित होती है, जो सबसे पहला क्लेश जो कि अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। और अविद्या क्या है, हम क्या हैं इसका अपूर्ण ज्ञान? पतंजलि के अनुसार, ध्यान केंद्रित जागरूकता के सचेत निर्देशन और उत्पन्न होने वाली स्मृतियों और विचार प्रारूपों के साथ असंलग्नता से ऐसा होता है कि हम अपनी गलत धारणाओं को सही करना शुरू कर सकते हैं। हम आत्म-जागृति की शक्ति का प्रयोग यह अनुभव करने के लिए करते हैं कि हम जागृत हैं। तब वह जागृति की जागृति अन्दर की ओर एक ऐसे स्थान पर गति होती है जिसे तन्त्रिका विज्ञान आज तक नहीं बता पाया है, लेकिन योगियों ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मस्तिष्क के सम्बन्ध में, अपनी जागृति को सचेतन शान्ति की ओर निर्देशित करने की यह प्रक्रिया कार्टेक्स के अग्रभाग में होती है।

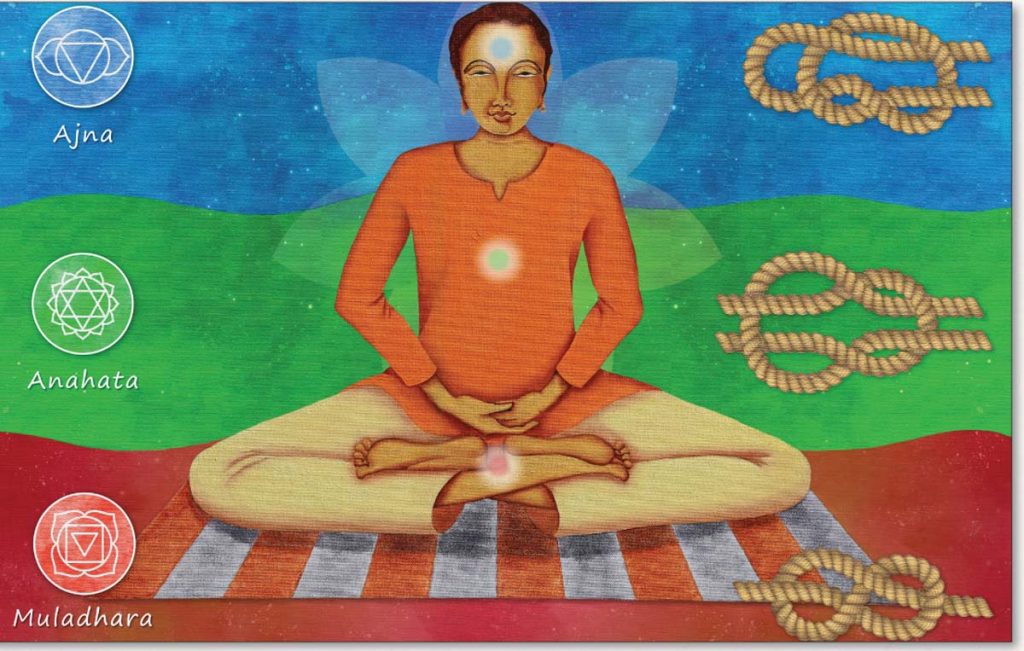

नाड़ियाँ वे माध्यम हैं जिनसे होकर हमारी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। दस प्रमुख नाड़ियों में से, तीन महत्वपूर्ण हैं: इड़ा (जो मूलाधार चक्र में ब्रह्म गाँठ से सम्बन्धित है), पिंगला (जो कि अनहत चक्र में विष्णु गाँठ से सम्बन्धित है) और सुषुम्ना (जो अजन चक्र में शिव गाँठ से सम्बन्धित है)। जब ये नाड़ियाँ गाँठों द्वारा बाधित होती हैं, तो इन्हें ग्रन्थि कहते हैं, जिससे प्राण का प्रवाह अवरुद्ध होता है। इन गाँठों का कारण पिछले संस्कार और कर्म होते हैं। योग साधना में हमारे कार्यों में से एक इन गाँठों को खोलना होता है जो हमें रूप परिवर्तन से बाँध देते हैं, बजाय इसके कि हमें चक्रों के माध्यम से अपरिवर्तनीय चेतना में ऊपर उठने दें। बानी शेखों

उपसंहार

आइये क्रिया योग पर वापस चलें और इन सभी को एक साथ ले आयें। क्रिया योग के भाग, जैसा कि पहले बताया गया है, तापस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन है।

तापस

स्वामी हरिहरानन्द आरण्य, योग सूत्रों में व्यास के भाष्य पर अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि तापस भौतिक है, स्वाध्याय मौखिक है और ईश्वर प्राणिधन मानसिक है। तापस के अध्याय में आसन और प्राणायाम शामिल हैं, जो शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। आसन न केवल शरीर के मज़बूत और लचीला बनाने के लिए किये जाते हैं, बल्कि आन्तरिक अंगों और तन्त्रिकाओं पर सचेत दबाव डालने के लिए किये जाते हैं जो सीधे मस्तिष्क को, और विशेष रूप से मस्तिष्क ऊतक को सन्देश भेजते हैं। उदाहरण के लिए, आंत्र-मस्तिष्क अक्ष आंत्र के जीवाणुओं के लिए संचार नेटवर्क है जो वेगस तन्त्रिका (परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र की प्राथमिक तन्त्र प्रणाली) के माध्यम से वापस मस्तिष्क तक आंत्र की स्थिति बताने के लिए संचार करते हैं। बहुत से घुमावदार आसन, और मयूरासन जैसी मुद्राएँ उदरांग को गहन उद्दीपन प्रदान करती हैं जिससे वे सीधे मस्तिष्क को सन्देश भेजते हैं।

हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, पेट, डायाफ़्राम और आंतें, सभी वेगस तन्त्रिका के माध्यम से मस्तिष्क से सन्देश प्राप्त करती हैं, और साथ ही मस्तिष्क को सन्देश भेजती हैं। जब हम इन अंगों को सन्देश देते हैं, उद्दीप्त करते हैं और दाब में परिवर्तन करते हैं, जब हम इन अंगों को रक्त परिसंचरण को और ऑक्सीजन प्रदान करने को प्रोत्साहित करते हैं, तो जीवन और प्राण का वह सन्देश मस्तिष्क को प्रेषित किया जाता है। यह हमारे परिचालन तन्त्र को संतुलित, स्वस्थ और जीवन शक्ति से परिपूर्ण रखता है।

शरीर से मस्तिष्क तक संचार तन्त्र का स्वास्थ्य समस्थिति में सहायता करता है, जो कि शरीर की लगातार उस परिवर्तित होते हुए वातावरण के सापेक्ष सन्तुलन को पुनर्स्थापित करने की क्षमता है, जिसमें हम रहते हैं। इस प्रकार, तापस से सम्बन्धित भौतिक अभ्यास प्रत्यक्षतः मस्तिष्क ऊतक की क्रियाओं को प्रभावत करते हैं। वे योगी जो अपनी हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं, साँस रोक सकते हैं, निद्रा को नियन्त्रित कर सकते हैं, जमने या बहुत गर्म तापमान को कहन कर सकते हैं, बिना खाये बहुत अधिक समय तक रह सकते हैं या किसी भी चीज़ को पचा सकते हैं, वे मस्तिष्क ऊतक की क्रियाओं को नियन्त्रित करते हैं। यह तापस है।

स्वाध्याय

स्वाध्याय का अर्थ आत्म-मूल्यांकन और मन्त्रों को दुहराना है। स्वाध्याय के मुख्य पहलुओं में से एक है भावना, भक्ति की मानसिकता या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ी भावना है। मानसिकता और भावना का अनुभव लिम्बिक प्रणाली के साथ बहुत मज़बूती से जुड़ा होता है। स्वामी हरिहरानन्द ने कहा है कि बिना भावना को विकसित किये, ध्यान का स्तर गहन नहीं हो सकता है। स्वाध्याय के अभ्यास से, हम मस्तिष्क के उस क्षेत्र को सम्बोधित करते हैं जो उस कथानक को प्रक्रमित और ठोस करता है जिसे हमने अपने बारे में भय और भावनाओं के आधार पर तैयार किया है। राग और द्वेष के पसन्द, नापसन्द, आकर्षण और प्रतिकर्षण यहाँ पर उस निर्मित विश्व के दुहराये गये, आदती प्रतिक्रिया के रूप में ठोस हो जाते हैं; जिसमें हम रहते हैं।

ईश्वर प्राणिधन

हालांकि मस्तिष्क ऊतक मुख्य रूप से हमें जीवित रखने के लिए कार्य करता है, लिम्बिक प्रणाली उन सूचनाओं को प्रक्रमित करती है जो पहचान के अर्थ को जीवित रखती है, लेकिन एक पहचान जो आत्म-सन्दर्भ पर आधारित नहीं होती बल्कि निर्मित-आत्म के वस्तु-सन्दर्भ पर आधारित होती है। भय, स्मृति और भावनाएँ, इन सभी को लिम्बिक प्रणाली में प्रक्रमित किया जाता है। वे सभी क्रियाओं, अनुभवों, प्रभावों और इच्छाओं की उन अनुभवों से दूर जाने या उनकी ओर आने की प्रतिक्रिया होती हैं।

मन्त्रों को दुहराना और आत्म-मूल्यांकन उस चक्रीय कथानक को तोड़ देता है जिसे हम प्रायः अपने मस्तिष्क में चलाते रहते हैं, और उस कथानक को उत्कृष्ठ विचारों (मन्त्रों) के शब्दों और यह यह देखने की क्षमता से बदल देता है कैसे और कब हमारी पसन्द और नापसन्द उसके मस्तिष्क के पीछे काम करती है। हम तापस से अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को धीमा करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं, और हम लिम्बिक प्रणाली की उग्र प्रतिक्रिया को भावनात्मक केन्द्रों को अशान्ति को शान्त करने वाली शीतल, धार्मिक भावनाओं से प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हों, तो उनको पकड़ना कठिन होता है। इसलिए, पहला चरण धीमे होना। फिर हम सहानुभूति, तदनुभूत और चिन्तन के गहन अभ्यास के लिए परिस्थितियाँ तैयार करते हैं, जो सभी मस्तिष्क के कॉर्टिकल क्षेत्र में होती हैं।

ईश्वर प्राणिधन, जो कि ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित करना, या अपने अन्दर के सिद्ध पुरुष के साथ अपना पूर्ण एकीकरण है, मस्तिष्क के कॉर्टिकल स्तर पर सूचनाओं के प्रक्रमित होने से सहसम्बन्धी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारी जागृति के सचेत निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्वयं को समर्पित करना उद्देश्यपरक ढंग से यह न जानना है कि भविष्य क्या लेकर आयेगा, और एक विश्वास है कि जो भी होगा वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर प्राणिधन दार्शनिक विचारों किसी हद तक छोड़कर आत्म-समर्पण और भक्ति के माध्यम से निकल जाता है, और दोनों अभ्यासों को मानसिक सुधारों के एक-केन्द्रित प्रवाह को बढ़ा देता है; ताकि हम अनुमान कर सकें कि भावना भी प्रमस्तिष्क प्रातंस्था से जुड़ी हुई है।

यदि तापस एकल पहचान को भौतिक स्तर पर समाप्त करना है, और स्वाध्याय हमारे कथानक पहचान को समाप्त करना है, तो ईश्वर प्राणिधन हमारी आन्तरिक जागृति का हमारे अन्दर के सिद्धपुरुष की ओर आन्तरिक गति है। यह ईश्वर की बाँहों में चरम विश्रांति है, अनन्तदेव के बिस्तर पर विश्राम करना है, एक सर्पिलाकार बिस्तर जो समय के भीतर और बाहर अनन्त घुमावों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि यह अन्तिम प्रक्रिया जानबूझकर की जाती है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहाँ जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएँ प्रक्रमित होती हैं, वह प्रमस्तिष्क प्रातंस्था में रहती हैं। योग के ग्रन्थों में वर्णित उच्च-स्तरीय व्यवहार—जैसे कि सहानुभूति, उदारता, दया, मित्रता, क्षमाशीलता और अनुशासन—सबकुछ प्रमस्तिष्क प्रातंस्था में होता है।

गहन ध्यानमग्न साधुओं और योगियों के अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि मस्तिष्क-तरंगों की गतिविधि का एक सतत प्रवाह होता है—पूरे मस्तिष्क के संकेतों का—जो कि ध्यान की गहन अवस्थाओं में होता है।

मस्तिष्क-तरंग गतिविधि का दृश्य प्रारूप साधारणतया मस्तिष्क में सूचना प्रवाहों की वैद्युत गतिविधि, रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन अवशोषण को दर्शाता है, और यह गतिविधियाँ विचारों से संचालित होती हैं— जिससे कोई भी अगोचर चीज़ एक बोधगम्य गतिविधि का कारण बनती है—भले ही वे ध्यानात्मक विचार गैर-विशिष्ट जागृति हो, केन्द्रित ध्यान हो, सहानुभूति आधारित अभ्यास हो या मन्त्रों को दुहराना हो। विशेष प्रकार के विचार मस्तिष्क के लक्षित क्षेत्र में रक्त प्रवाह को निर्देशित करते हैं; इसी चीज़ को मस्तिष्क प्रतिबिम्बन मापता है। हालांकि, ध्यान का गहन-स्तर एक मस्तिष्क-तरंगों के प्रारूप की सम्बद्धता को दर्शाता है, एक पूर्ण एकीकृत सम्बद्धता जो आपकी सामान्य, खंडित जागृति और स्वप्न की अवस्था का अतिक्रमण करती है। योग आपके शरीर-मस्तिष्क परिसर के अन्दर जागृति के नये प्रारूप को नियन्त्रित करने और जानबूझकर निर्मित करने की प्रक्रिया है। अन्तिम लक्ष्य कैवल्य है, जो सभी प्रारूपों की अनुपस्थिति है; स्वतन्त्रता का अर्थ सभी प्रारूपों से मुक्त होना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पवित्र या उन्नत प्रारूप दिखाई देता है। हम सभी प्रारूपों से मुक्त होने के लिए उन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किये हैं।

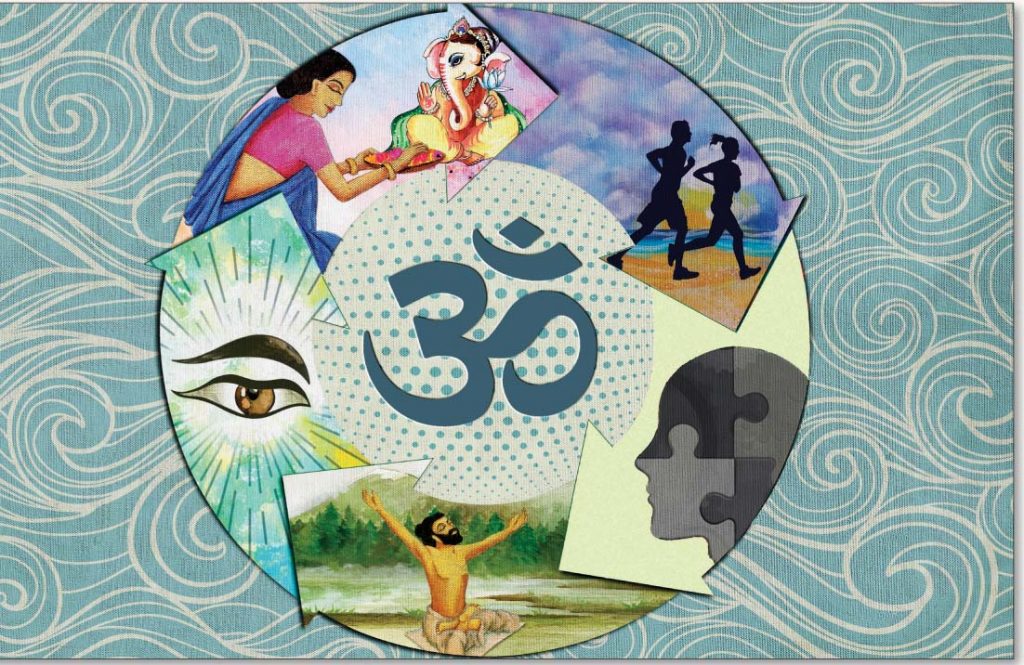

कलाकार ने लेखक द्वारा वर्णित बन्द-पाश प्रतिक्रिया का चित्रण किया है। जो श्रद्धा से शुरु होती है (विश्वास; यहाँ यह भगवान गणेश की पूजा है), भक्त के वीर्य (प्राणशक्ति) में वृद्धि होती है, जिससे स्मृति (याददाश्त) में सुधार होता है। इससे पथ की स्मृति में निरन्तरता आती है, जो समाधि (चेतना की गहन अवस्था) की ओर ले जाती है, जो प्रज्ञा (आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि) को जाग्रत कर देती है, जो फलस्वरूप विश्वास को शक्ति प्रदान करता है, और यह चक्र चलता रहता है। बानी शेखों

मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया

मेरे पहले के प्रश्न के उत्तर में यह सामने आया कि शरीर वास्तव में मुक्ति के लिए प्रारम्भिक स्थान हो सकता है, और आसन प्रारम्भ करने के लिए सबसे आसान विधियाँ हैं। हमें बस यह ध्यान रखना होगा कि हम रुक न जायें या आसनों तक ही न रह जायें, क्योंकि तब शरीर के साथ पहचान, और इससे, अस्मिता, अहंकार के सभी मामले भी शक्तिशाली हो जायेंगे। जब हम आसनों से परे अभ्यास में लग जाते हैं, तो हमारे पास हमारे मुक्ति की अपनी यात्रा में अपने व्यक्तिगत प्रारूपों पर सचेत चिन्तन करने के और अधिक, कष्टप्रद साथ ही सकारात्मक, उपकरण होते हैं।

विज्ञान सहायता कर सकता है, सरल रूप में इसलिए क्योंकि यह मापन करने का एक अन्य उपकरण है कि जो तकनीक वह कर रही है या नहीं, जो हम उससे उम्मीद करते हैं। यह देखना प्रेरणादायी होगा कि हमारे पास हृदय गति को धीमा करने, उच्च रक्तचाप को कम करने, मस्तिष्क तरंगों के प्रारूप को गहन निद्रा की अवस्था में और यहाँ तक कि जाग्रत अवस्था में भी धीमा करने, बहुत ठंडे वातावरण में शरीर के तापमान को नियन्त्रित करने या क्रोध और खाने-पीने की आदतों को नियन्त्रित करने की शक्ति है। इन चीज़ों के अनुभव से हम अपने अन्दर जो प्रेरणा महसूस करते हैं, वह हमें आस्था पर आधारित विश्वास की तरङ ले जाती है, जिसे श्रद्धा कहते हैं, जो हमें जीवनशक्ति, या वीर्य से भर देती है। यह जीवनशक्ति और ऊर्जी हमारी स्मृति में वृद्धि करती है, ताक हम उसे लगातार दुहरा सकें, हाँ, हमें सदैव अभ्यास करना याद रखना चाहिए, क्योंकि हम सही पथ पर हैं। यह सतत् स्मरण हमें मानसिक समावेशन के गहन स्तर पर ले जाता है, जिसे समाधि कहते हैं, और समावेशन के गहन स्तर से हमारे अस्तित्व के गहनतम अवकाशों में अन्तर्दृष्टि अथवा सहज-प्रज्ञा आती है। यह भगवान पतंजलि द्वारा वर्णित क्रम है: श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वका इत्रसम (१.२०)। हमारे अन्दर से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा श्रद्धा को फिर से शक्ति प्रदान करती है, और इस प्रकार पूरी प्रणाली एक बन्द-पाश प्रतिक्रिया प्रणाली की तरह कार्य करती है। पतंजलि के योग में उन सचेत चरणों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम इसकी प्राप्ति के लिए उठा सकते हैं, और आधुनिक विज्ञान और मस्तिष्क के कार्य की समझ हमें बहुत व्यावहारिक स्तर पर यह समझने में सहायता कर सकती है कि शारीरिक स्तर पर क्या होता है जब हम विभिन्न योग साधनाएँ करते हैं। क्लेशों का भी वास्तव में शारीरिक सहसम्बन्ध होता है, क्योंकि मस्तिष्क और शरीर प्रारूपों के सातत्य हैं। जब हम एक को मुक्त करते हैं, तो हम दूसरे को भी मुक्त करते हैं।

लेखक के बारे में: एडी स्टर्न न्यू यॉर्क सिटी के एक योग प्रशिक्षक और लेखक हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक है एक साधारण चीज़,योग के विज्ञान पर एक दृष्टि और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है, और उनका नवीनतम ऐप्लिकेशन है “Yoga365, micro-practices for an aware life”। उनकी दैनिक, लाइव योग कक्षाओं को यहाँ देखा जा सकता है www.eddiestern.com