प्रकाशक के डेस्क से

सुनने की कला

______________________

डिजिटल मीडिया के आधुनिक विकर्षण के चलते हमें व्यक्ति-से-व्यक्ति संचार की ओर पहले की तुलना में अधिक ध्यान देना चाहिए

______________________

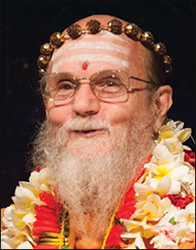

द्वारा सतगुरु बोधिनाथा वेय्लान्स्वामी

Read this article in:

English |

Hindi |

Gujarati |

Spanish |

Tamil |

ध्वनि को हिन्दू धर्म में ईश्वरीय माना जाता है , तो यह ठीक ही है कि सुनने की इस धर्म में एक प्रमुख भूमिका रही है। हमारे मूल शास्त्रों , वेदों एवं आगमों को , श्रुति कहा गया है , जिसका मतलब है “वह जो सुना जा सके “, क्योंकि वे मूल रूप से ऋषियों द्वारा सीधे सुने गए थे एक कर्ण संचरण के रूप में। मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों में , लेखन से भी पहले , श्रुति को ईमानदारी से परिवर्तन के बिना संरक्षित किया गया था [महत्त्वपूर्ण क्योंकि यह परमात्मा के शब्द हैं ] जो कि कर्ण अनुदेश के माध्यम से गुरु से शिष्य को आते है। यह हज़ारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक चला। यह समझते हुए कि हमारे शास्त्रों की बहुत विशाल संख्या हैं , यह उल्लेखनीय है कि यह हासिल किया जा सका , और इससे भी उल्लेखनीय यह है कि आप जानते हैं कि इसको हासिल करने के लिए छात्रों को हर छंद को ग्यारह अलग तरीकों से सीखना पड़ा , जिसमें पीछे की तरफ से सीखना भी शामिल था।

सौभाग्य से , यह पारम्परिक वेदों और आगमों सुन कर सीखने का तरीका आज भी पुजारी प्रशिक्षण स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है एक विशिष्ट शिक्षण सत्र में , अध्यापक छंद का एक बार जप करता है , तदोपरांत छात्र सामूहिक रूप से दो बार उसका पाठ करते हैं , उच्चारण और लय की बारीकियों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए, जो कि वे अध्यापक के जप में सुनते हैं। यह अभी और फिर कभी वाली बात नहीं है। सस्वर पाठ लम्बे घंटों तक रोज़ चलता है , और प्रतिदिन सालों सालों तक। छात्र छोटी उम्र में इसे शुरू कर देते हैं , इतनी जल्दी कि जब वे पांच वर्ष के होते हैं , जब उनकी स्मृति मज़बूत होती है।

कोई भी जिसने एक महान वृत्तचित्र देखा हो जानता है कि मानवीय आवाज़ , संचार और ज्ञान के एक साधन के रूप में कितनी प्रभावशाली होती है , यह पढ़ने से तो काफी अधिक प्रभावशाली होती है। प्रवचन को ही ले लीजिये, ये शिक्षकों द्वारा दिए गए लोकप्रिय व्याख्यान हैं , जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में सत्य का अनुभव किया है जिसको वो बयान कर रहे हैं ! इन तेजस्वी प्रवचनों में , शिक्षक वेदों , उपनिषदों और अन्य शास्त्रों की प्रमुख बातों को प्रस्तुत करते हैं , और जो सुनते हैं वे इस गहरी शिक्षा को आत्मसात करते हैं अपनी सारी इन्द्रियों द्वारा, उससे जो जानकार है। इस आदान प्रदान , इस बोलने और सुनने से सूक्ष्म ज्ञान का संचारण ज्ञानी से जिज्ञासु की ओर होता है इस तरीके से कि पढ़ने से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रवचन द्वारा सूचना के बहु विध स्तरों से अवगत कराया जाता है – विभक्ति , भावना , अवधारण , आस्था और सूक्ष्म जानकारियां।

मेरे गुरुदेव, सिवाय सुब्रमुनियस्वामी नें , इस विचार पर लिखा है : “ चूँकि ध्वनि पहला सृजन है , ज्ञान सभी प्रकार की ध्वनियों द्वारा स्थानांतरित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी संप्रदाय के उच्चतम सत्य को एक व्यक्ति को उससे सुनना चाहिए जिसने उसका एहसास किया है। शब्द , निश्चित रूप से , जाने पहचाने होंगे। उन्हें भक्त द्वारा वस्तुतः सैंकड़ो बार पढ़ा गया होगा , परन्तु उनको एक प्रबुद्ध ऋषि के मुख से सुनने से उनकी अनकही अनुभूति को भी आत्मसात किया जाता है , क्योंकि उनको अपनी अनुभूति की अनुभूति होती है जब वे पढ़ते हैं या बोलते हैं.”

मुझे सुनने को एक कला की तरह सोचने से अच्छा लगता है। विचार यह है कि प्रस्तुत विषय को पूरी तरह से समझने के लिए वक्ता के प्रति पूरा ध्यान देनें की आवश्यकता होती है और जो कहा जा रहा है उसके मतलब पर भी एकाग्रता होनी चाहिए। एक रहस्यवादी गहन विषय को, वक्ता जो कह रहा है उसके मायने , गहराई से समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता भी होती है, वो मायने जो शब्दों से भी परे होते हैं। जब ध्यान , एकाग्रता और अंतर्दृष्टि , सभी मौजूद हों , सुनना एक कला हो जाता है।

यह आज उतना ही सच है जितना आज से 2200 साल पहले था जब एक गाँव के बुनकर नें नैतिक सर्वोतकृष्ठ रचना तिरुकुरल लिखी थी। उसने एक पूरा अध्याय , दस दोहे “सुनने द्वारा सीखना” को समर्पित किये थे। तिरुवल्लुवर के तीन छंद यहाँ प्रस्तुत हैं :

स्वर्ग में , देवतागण बलि की आग से पोषित होते हैं। पृथ्वी पर , जो सुनने पर दावत करते हैं , वे उनके समक्ष होते हैं

सबसे कीमती धन वो है जो कान से अधिग्रहीत किया जाये। सचमुच , सारे धन से , वो धन सर्वोपरि है।

यदि तीव्र सुनने से नहीं छिदे हैं , तो कान शायद सुन लेंगे फिर भी बेहरे रहेंगे।

जैसा कि हम सभी जानते हैं , सुनने की कला हमारे आधुनिक युग में एक नयी चुनौती का सामना कर रही है :डिजिटल विकर्षण का। कम्प्यूटर और मोबाइल फ़ोन , और बराबर उत्तेजनाओं का निरंतर प्रवाह जो वे प्रस्तुत करते हैं ,जो कि एक ज़बरदस्त चुनौती है हर एक की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता , एवं सुनने और सीखने के लिए। एक न्यू यॉर्क टाइम्स का लेख जिसका शीर्षक है “ डिजिटली बड़ा होना , विकर्षण हेतु तैयार होना “ इस विषय को सम्बोधित करता है :

“ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन प्रौद्योगिकियों का आकर्षण जबकि व्यस्कों को प्रभावित करता है , यह युवा वर्ग पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। इसमें जो जोखिम है , उनका कहना है जो दिमाग विकसित हो रहे हैं वे ज्यादा आसानी से बराबर कार्यों में फरक करने के अभ्यस्त हो जाते हैं बनिस्पत उन दिमागों के जो व्यस्कों के होते हैं – जो कि ध्यान केंद्रित करने में कम सक्षम होते हैं। ‘उनके दिमाग पुरस्कृत होते हैं इसलिए नहीं कि वो कार्य पर जमे रहे , अपितु इस लिए कि वे अगली चीज़ पर कूद पड़े ‘, कहना है माइकल रिच का , जो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोगी प्रोफेसर हैं और बोस्टन में मीडिया और बल स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकारी निर्देशक हैं। और प्रभाव खिंच सकते हैं : ‘ चिंता इस बात की है कि हम ऐसे बच्चों की एक पीढ़ी को पाल रहे हैं जो पर्दों के सामने हैं और उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से चलने के लिए तैयार हो रहा है।’

यह 2010 में लिखा गया था। इस दौरान अकेले अमरीका में स्मार्ट फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या तिगुनी हो चुकी है। किसी भी सार्वजानिक जगह पर , ऐसा प्रतीत होता है हर एक, एक फ़ोन लिए हुए है और बार बार उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसे यंत्र की लत पड़ जाना कहा जा सकता है।

टाइम्स लेख आगे कहता है कि शोधकर्ताओं नें पाया कि छात्रों द्वारा प्रद्योगिकी का इस्तेमाल एक सामान नहीं होता। उनके विकल्प उनके व्यक्तित्व को प्रतिबंबित करते हैं। सामाजिक तितलियाँ भारी मात्रा में लिखित सन्देश भेजने वाले और फेसबुक , ट्वीटर या इंस्टाग्राम के इस्तेमाल करने वाले होते हैं। छात्र जो कम सामाजिक होते हैं वे खेलों में पलायन करते हैं , और जो बहाव में बहते हैं या फिर टाल मटोल करने वाले होते हैं वे वेब को सर्फ करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं।

एक हिन्दू घर पर डिजिटल विकर्षण का निर्णायक तौर पर असर पड़ता है। महत्वपूर्ण हिन्दू शिक्षाओं , उसके सिद्धांतों , कहानियों एवं नैतिकता से , परंपरागत रूप से दादा दादी द्वारा छोटे बच्चो को अवगत कराया जाता है। माता पिता अपने किशोर बच्चो से संवाद कर के उनको उनके नए कर्तव्यों के बारे में बताते हैं जिनके लिए वे परिपक्व हो रहे हैं व् जिन्हे समझने की उनको ज़रुरत है। माता पिता नियमित रूप से परिवार में वर्तमान में हो रही घटनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी साँझा करते हैं। यह सब व्यक्ति से व्यक्ति संवाद बाधित होता है जब परिवार के सदस्य बराबर डिजिटल दुनियां की ओर मुड़ते हैं और एक दूसरे से सार्थक बातचीत करना समाप्त कर देतें हैं। आजकल एक आम दृश्य है जिसमे एक परिवार साथ बैठा तो है पर उनका ध्यान केंद्रित है उनके फोन या टेबलेट पर , जिससे की कुछ भी कहना एवं सुनना नहीं हो पाता। जबकि वे एक ही कमरे का हिस्सा होते हैं उनके दिमाग कहीं और होते हैं।

डिजिटल जानकारी को अपने पर हावी होने देना , उनसे भी ज्यादा जो आधुनिक जीवन की सुख सुविधाएं हमारे पास हैं , मूर्खतापूर्ण होगा। अमेरिका में स्थित एक छोटा सा धार्मिक समुदाय अमीश है , इन्होने आधुनिकता के खिलाफ एक चरम स्थिति ले ली है , ऐसे रह कर जैसे लोग दो सदियों पहले रहते थे। यह इन्होने किया है अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए और अपने धर्म की निरंतरता कायम रखने के लिए। एक वृत्त चित्र एक अमीश परिवार की कहानी बताता है कि कैसे उन्होंने आधुनिक विकर्षण की सभी संभावनाओं को मिटा दिया , जिनमे डिजिटल शामिल है , अपने घर में बिजली को न रख कर। हममें से बहुतों के लिए यह अत्यधिक अतिवादिता होगी। हिन्दू परिवारों के लिए एक अधिक संतुलित समाधान होगा डिजिटल अध्ययन और मनोरंजन के लिए एक नियत समय मुकरर करना और दूसरे समय को परिवार के सदस्यों और मित्रों के बीच स्वस्थ व्यक्ति से व्यक्ति संवाद में इस्तेमाल करना [जबकि डिजिटल उपकरणों बंद किये हुए हों ].

हाल ही में एक हिन्दू युवा जोड़े नें गर्व से मुझे बताया कि उनके घर में खाने की मेज़ पर डिजिटल उपकरण प्रतिबंधित हैं , एक साधारण नियम जिससे उनकी बातचीत समृद्ध और आपसी रिश्ते मज़बूत हो रहे हैं। काफी सारे परिवारों नें डिजिटल विकर्षणों पर अंकुश लगाया है, यह इंतेज़ाम करके कि बच्चों के कम्प्यूटर ऐसे कमरे में हो जहाँ परिवार के सदस्य उन पर नज़र रख सकें। दूसरों नें ऐसे साधन ढूंढ लिए हैं जो यह नियंत्रित कर सकते हैं कि उनके बच्चे कहाँ ओन लाइन जा सकते हैं।

अपने भक्तों के लिए , गुरुदेव नें सोमवार को , परिवार के साथ शाम के लिए मुक़र्रर किया , ऐसा समय जब परिवार के लोग आपस में बातचीत कर सकें। “ सोमवार की शाम को , जो शिव जी का दिन हैं , परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं , एक शानदार खाना बनाते हैं , इक्ठे खेल खेलते हैं , और मौखिक रूप से एक दूसरे के अच्छे गुणों की सराहना करते हैं। उस दिन वे कोई समस्याएं नहीं सुलझाते हैं। वे केवल एक दूसरे को प्यार करते हैं , और हर एक की आवाज़ सुनी जाती है चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या फिर सबसे पुराना वरिष्ठ।” टेलीविज़न और सभी डिजिटल उपकरणों को बंद कर दिया जाता है। यह समय होता है सुनने का , सच्चे मायनों में सुनने का। एक अच्छा सुनने वाला होना मददगार होता है एक अच्छा बातचीत वाला होने में- एक अन्य शानदार कला जो डिजिटल विकर्षण की वजह से खतरे में पड गयी हैं।

मैंने एक परिवार के सदस्य या मित्र से रिश्तों को मज़बूत करने के लिए सहायक वार्तालाप नामक एक सरल साधना का विकास किया है। वह यहाँ प्रस्तुत है –

जब आप से कोई संपर्क करे तो जो आप कर रहे हैं उसे रोक दें : मुस्कुराएँ , उस व्यक्ति की और चेहरा करें , उसका दयालुता से स्वागत करें और उसको अपना पूरा ध्यान दें। अपने मोबाइल को नीचे रख दें या बंद कर दें।

ध्यान से सुनें। बीच में हस्तक्षेप न करें। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें। अगर यह आपके लिए परेशानी का कारण है तो इस कहावत को याद करें “ समझने की कोशिश करें , इससे पहले कि खुद को दूसरा समझे इसकी मांग करें।” उनसे जुड़िये और ईमानदारी और रचनात्मकता से समर्थन दिखाइए।

खास करके अगर कोई अपना भावनात्मक अनुभव बाँट रहा है , उसको घटना का ब्यौरा याद करके बताने को कहें। धीरज रखिये , अपनी पूरी तन्मयता से उसको सुनिए। अगर आपको यह महसूस हो कि इसमें काफी समय लग रहा है , मस्तिष्क को दृढ़तापूर्वक कहिये कि आपके पास बहुत समय है।

दूसरों के प्रति सहानुभूति का अभ्यास करिये ; अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह रखिये। अगर आप बोल रहे हों , आप दूसरों से चाहेंगे कि वे पूरी तरह सुनें। याद रखिये , आपको समाधान नहीं प्रदान करने, केवल एक परवाह करने वाला कान देना है। आपका कहानी को सुनना ही काफी है।

शायद सुनने की कला की डिजिटल मीडिया की सहायता से वापसी होगी , क्योंकि शब्द वायरल की तरह फ़ैल जाता है , जब उसके बिना हमसे कुछ छूट जाता है। सुनना ही वो है जिसके द्वारा हम बहुत स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये वो कौशल है जिसको निरंतरता मिलनी चाहिए , यहाँ तक कि इसको बेहतर बनाना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। माता पिता को सावधानी पूर्वक बच्चों के विकास का मार्गदर्शन करना चाहिए , जिससे कि डिजिटल विकर्षण से बचा जा सके , सुनने की कला का विकास हो सके और आशापूर्वक , अगर सब कुछ ठीक ठाक चले, दूसरों के प्रति अंतर्दृष्टि और करुणा पैदा कर सके। व्यस्कों को स्वयं भी सुनिश्चित करना होगा कि वे डिजिटल दुनियां में अत्यधिक लिप्त न हों ! इससे यह सुनिश्चित होगा की हिन्दूइज़्म का ज्ञान और आचरण इस डिजिटल युग में भी फूलता फलता रहेगा।